はじめに

NumPyは科学技術計算のためのPythonライブラリで、多次元配列を効率的に扱うことができます。本記事では、NumPyの基本的な操作である1次元配列と2次元配列のスライス(部分抽出)方法について解説します。配列の一部を取り出す方法を理解することで、データ処理の効率が大幅に向上します。

NumPyによる配列の抽出

スライス構文

配列中の要素を取り出す場合は、スライスを使う。構文は以下のようになります。

x[start:stop:step] #xは配列

デフォルトではstart=0, stop=配列のサイズ,step=1となっています。

1次元配列のスライス

データの生成

xをnp.linspaceで作成します。

指定の位置から最後まで取得

最初から指定の位置まで取得

指定の位置から指定の位置まで取得

1つおきに取得

2つおきに取得

逆順に取得

step=-1とすると、startとstopが入れ替わって、

x[stop:start:abs(step)]

となります。

逆順に1つおきに取得

startとstopが入れ替わっているので、6から1こ飛ばしで0に向かって取得していくことになります。

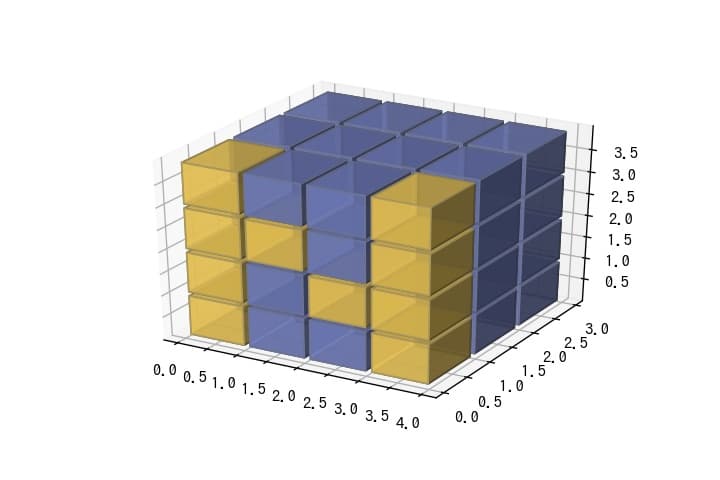

2次元配列のスライス

データの生成

1次元の配列をreshapeで2次元に変換しました。

スライスの例

1次元配列と同様に2次元配列もスライスできます。

コードをダウンロード(.pyファイル) コードをダウンロード(.ipynbファイル)まとめ

NumPyの1次元配列および2次元配列のスライス操作について解説しました。基本的なインデックス指定から、範囲指定、ステップ指定まで様々な方法でデータを抽出できることがわかりました。これらの操作を駆使することで、大規模なデータ処理も効率的に行うことができます。NumPyの配列操作はデータ分析や科学計算の基礎となるため、しっかりと理解しておきましょう。

コメント