はじめに

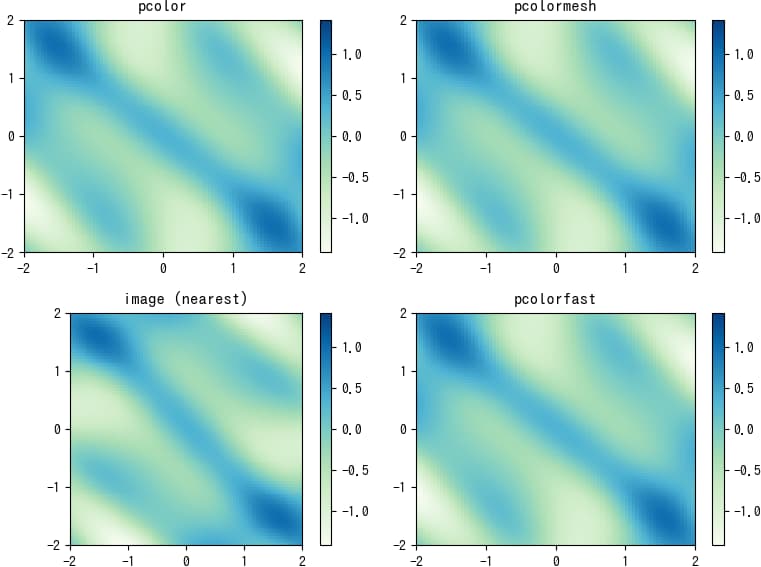

この記事ではmatplotlibを使用した疑似カラーマップの作成方法について解説します。疑似カラーマップは2次元データを色の変化で表現する視覚化手法で、データ分析や科学研究において重要なツールです。主要な関数(pcolor、pcolormesh、pcolorfast、imshow)の特徴と使い分け、様々なカラーマップの選択方法、そして応用例までを網羅的に説明します。実際のコード例を交えながら、効果的なデータ可視化のテクニックを学びましょう。

コード

解説

モジュールのインポート

データの生成

xとyはnp.meshgridにより格子状データを生成しています。x,yはそれぞれnp.arange()関数を使ってdx, dy間隔でデータを作成しているため、dx,dyの値を小さくすることで解像度を向上させることができます。zは関数f(x, y)を用いて生成しました。

x, y値は境界の値で、zはその境界内部のデータとなるため、zのデータ数を1つ削減する必要があります。カラーマップの表示範囲はz_min、z_maxで設定する必要があり、これらは-np.abs(z).max()とnp.abs(z).max()でそれぞれ求めています。

図の生成

plt.subplots(2, 2, figsize=(8, 6))を使用して2行2列のサブプロット図を作成します。

左上の図(pcolor)

c = ax.pcolor(x, y, z, cmap=’GnBu’, vmin=z_min, vmax=z_max)を使用してカラーマップを表示できます。cmapパラメータで色設定を指定し、vminとvmaxでカラーマップの表示範囲を設定します。fig.colorbar(c, ax=ax)でプロットにカラーバーを追加できます。

右上の図(pcolormesh)

pcolormeshはpcolorよりも描画速度が速い関数です。pcolorと同様に、c = ax.pcolormesh(x, y, z, cmap=’GnBu’, vmin=z_min, vmax=z_max)のように使用してカラーマップを表示できます。

左下の図(imshow)

imshow()関数でもカラーマップを表示できます。imshow()をpcolor()などと同じように表示するには、extentパラメータをx,yデータの範囲に合わせ、originパラメータを’lower’に設定する必要があります。

右下の図(pcolorfast)

pcolorfastはpcolormeshよりもさらに高速なカラーマップ表示方法で、pcolorやpcolormeshと同様の視覚効果を得ることができます。

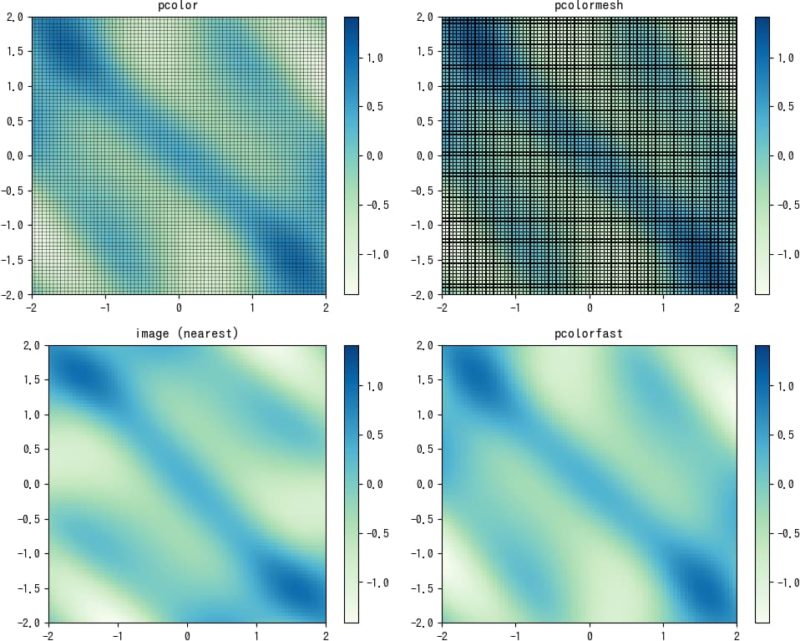

境界線の表示

pcolormeshはpcolorよりも処理速度が速いという利点がありますが、境界線の表示に関して不具合があります。一方、pcolorfastは高速ですが境界線を表示することができません。

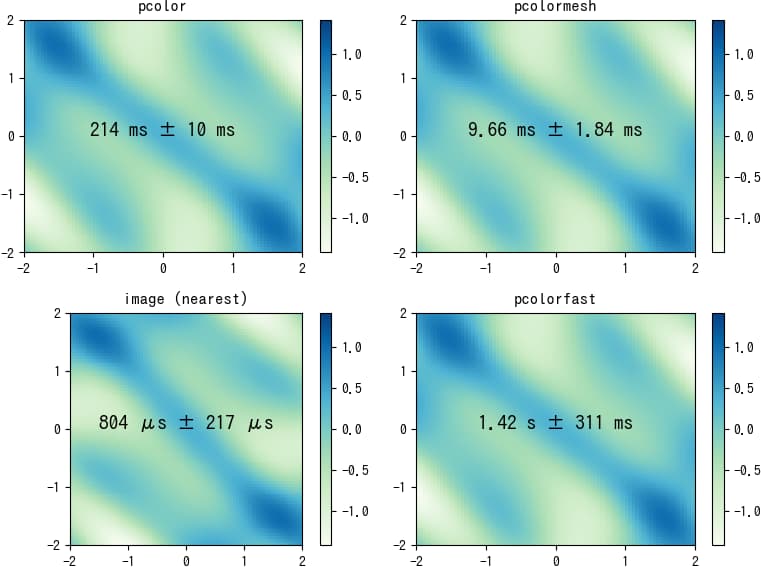

描写速度の比較

速度比較では、低解像度の場合、imshowが最も速く、次にpcolormesh、pcolor、pcolorfastの順となりました。これは使用した解像度が低いことが原因と考えられます。

しかし理論上では、pcolorfast、pcolormesh、pcolor、imshowの順で速いはずと予想し、解像度を上げて検証したところ、実際にpcolorfastがpcolormeshよりも高速になることが確認できました。

コメント